近日,纺织科学与工程学院在可穿戴湿热能量采集和智能发光纤维领域取得重要进展,相关成果连续发表于材料科学领域TOP期刊Advanced Functional Materials。两项研究西安工程大学均为第一完成单位,我院研究生均为第一作者,充分展现了我院在研究生创新培养方面的显著提升和持续突破。

成果一:仿生Janus异质纤维膜实现可穿戴湿热能量采集(第一作者:段锦;第一通讯:刘哲)

仿生Janus异质纤维膜实现可穿戴湿热能量采集

人体皮肤每小时可通过出汗散失约40-340 W热能,人体自身的水汽循环可以为可穿戴器件提供持续而丰富的能量。然而,现有湿热发电装置存在吸湿饱和快、离子迁移不稳定、输出功率不足等问题,难以满足动态可穿戴应用需求。因此,实现稳定捕获水汽,定向传输和高效电荷分离,成为该领域亟需突破的关键科学问题。

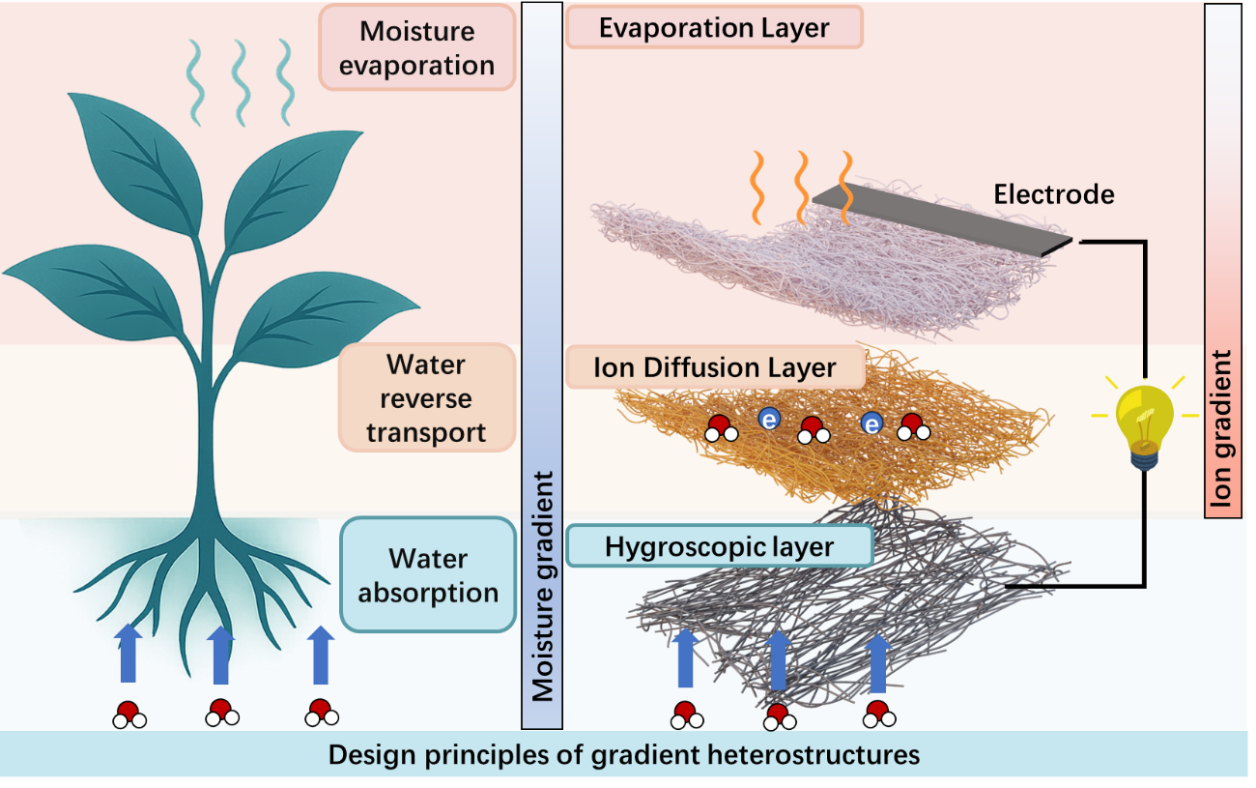

刘哲教授长期致力于柔性智能可穿戴器件与电磁屏蔽、微波隐身等功能纺织材料研究。受植物蒸腾作用启发,研究团队首次提出基于“吸收-传输-蒸发”三阶段的仿生传质机制与功能梯度设计理念,构建了一种超薄柔性Janus异质纤维膜(Alk-MXene PVA@Alk-PVA-PVDF),实现高效湿热-电能转化。该器件厚度仅0.084 mm,兼具优异柔性和透气性;1 cm2器件实现1.07 s快速响应,输出电压约1.18 V,短路电流密度约935.2 μA cm-2,优于已报道的柔性湿气发电器件,可适用于自驱动可穿戴设备、呼吸监测和人机交互领域。研究成果为仿生湿气能量利用和柔性纺织能源系统提供了全新思路,展现出在绿色能源与下一代智能可穿戴电子中的广阔应用前景。

该成果以“Bioinspired Janus Heterogeneous Fibrous Membranes for Wearable Moisture‐Electric Energy Harvesting via a Plant‐Transpiration Mechanism”为题,发表于材料领域TOP期刊Advanced Functional Materials。我校纺织科学与工程学院博士研究生段锦为第一作者。该研究获得了陕西省创新人才计划、西安工程大学高层次人才支持计划及陕西省重点研发计划项目支持(文章链接:http://doi.org/10.1002/adfm.202515013)。

成果二:热场驱动实现纤维“触摸即亮”(第一作者:谢其原;第一通讯:姚一军)

具有同轴结构柔性丝素蛋白基电致发光纤维及发光机制

近年来,柔性电致发光器件在智能纺织品领域备受关注,尤其在照明显示、可穿戴电子和交互信息系统中有广泛应用。然而,目前电致发光设备大多依赖石油基聚合物基质、复杂的高压电源和嵌入式传感器,限制了其在可持续、轻量化和视觉直观型可穿戴电子产品中的适用性。

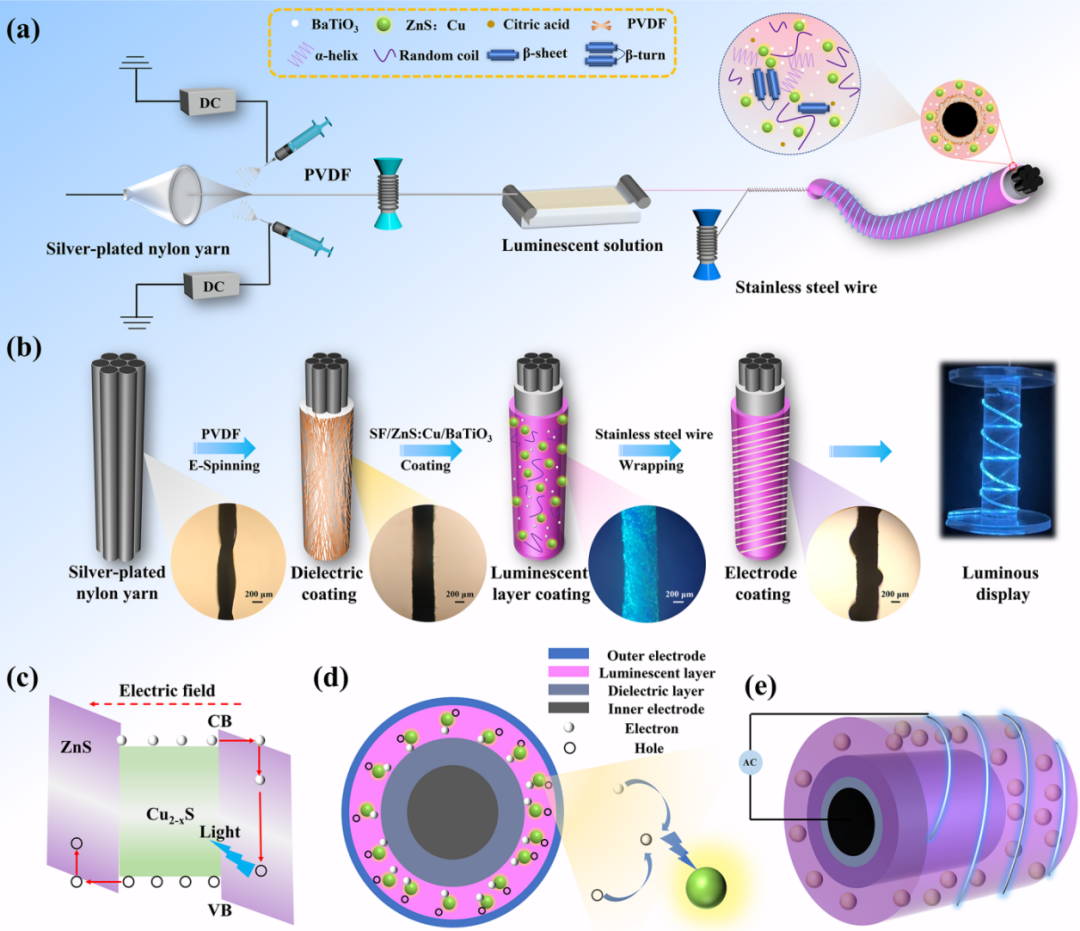

姚一军副教授成功开发出一种具有同轴结构的柔性丝素蛋白基电致发光纤维,该纤维采用共轭静电纺丝、涂覆和缠绕技术制备而成。通过精确调控丝素蛋白β-折叠二级结构,纤维表现出卓越的机械韧性(5.29 MJ·m-3)和高亮度(最高达366 cd·m-2),优于目前基于聚二甲基硅氧烷和纤维素的同类产品。纤维在经历超过10,000次弯曲循环后仍保持稳定的发光性能,显示出优异的机械耐久性。即使移除外部电极,纤维仍能通过手指或金属材料触摸实现发光,且发光行为可由外部电场或热场调控,无需外接电源。此外,纤维还集成了摩擦电和液体传感功能,为实时视觉监测和人机交互提供了新途径。

该成果以“Flexible Silk-Fibroin-Based Electroluminescent Fiber with External-Field-Driven Touch Response and Triboelectric Sensing for Smart Wearables”为题,发表于材料领域TOP期刊Advanced Functional Materials。我校纺织科学与工程学院硕士研究生谢其原为第一作者。该研究得到国家自然科学基金和陕西省创新能力支持计划等项目支持(文章链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202514650)。

上述成果的产出,标志着纺织科学与工程学院的研究生培养质量得到进一步提升,为学院的学科建设与发展奠定了坚实的基础。

(撰稿人:姚一军审核人:刘哲李伟)